海外に向けて事業展開や情報発信をしたいけれど、自社サイトを外国語に対応するのは難しそうと悩んでいませんか?

実はその悩み、無料で使えるツールで解決できます。

- サイトを多言語対応化するメリットは?

- 自分のサイトは多言語対応に合っている?

- 翻訳のコツは?

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

この記事を読めば、中小企業や非営利団体でも海外に事業展開や情報発信をする一歩を踏み出せますよ。

多言語対応サイトは複数言語で閲覧可能

多言語対応サイトとは

多言語対応サイトとは、複数の言語でコンテンツを提供しているウェブサイトのことです*1。単に翻訳されたページを集めたものではなく、言語ごとに独立したコンテンツを持ち、検索エンジンやユーザーにとって最適化された構造を持つのが特徴です*1。

多言語対応サイトを構築する主な目的は、国境を越えてより多くのユーザーにリーチし、ビジネスの機会を拡大することにあります*2*3。海外向けに販路を開拓することで売上高や経常利益といった業績に好影響がある一方、中小企業の海外展開は低水準にとどまっています*4。多言語対応サイトを構築することで、競合より一歩有利になります。

まず英語に対応する

スピーカー人数から対応する言語を考える

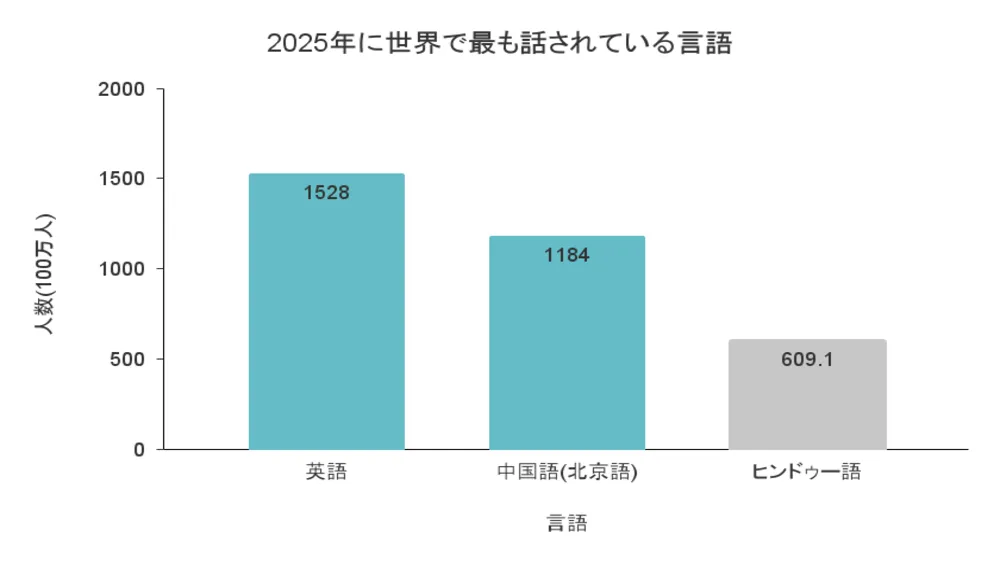

はじめに対応が必要な言語は英語です。

英語を優先すべき理由は、世界で最も話されている言語だからです*5。英語を母国語または第二言語として話す人の数は、約15億3000万人に達しました*5。世界の約5人に1人は英語スピーカーです*5*6。

次に優先するのは中国語です。

中国語(北京語)は、世界で2番目に話されている言語です*5。ヒンドゥー語は北京語の約半分の人数しか話されていない*5ので、ヒンドゥー語に対応するのは急務ではないでしょう。

図1. 2025年に世界で最も話されている言語*5

ベンチャー・中小企業の多言語対応

ベンチャー・中小企業は、まず英語に対応しましょう。

日本全体のWebサイト多言語対応率は非常に低いです。2016年のデータではわずか4.8%にとどまっています*7。中小企業やベンチャー企業においてウェブサイトの多言語対応は依然として限定的であると推測されます。2024年の調査によると、生活衛生関係営業事業者で、外国人観光客を受け入れるための取り組みに「実施している」と回答した企業割合は26.0%となりました*8。「実施している」と回答した企業の中でも、Webサイトが多言語対応している企業はすべてではないでしょう。

一方、2023年の調査によると、東証プライム上場企業のWebサイト多言語対応率は約9割です*9。多言語対応しているサイトのうち約9割*9と、ほぼ英語に対応していることがわかりました。

東証プライム上場企業のWebサイトのうち、中国語に対応している企業は約1割でした*9。日本語と英語以外の言語に対応をしているサイトは約2割*9と、少なかったです。

東証プライム上場企業は、資本に余力がある企業です。資本に余力がある企業でも、英語以外に対応することは少ないことがわかりました。資本が少ない企業の場合、英語以外に対応することを後回しにしても問題ありません。

母国語対応の重要性

母国語に対応することは多言語対応サイトの成功の鍵となります。実際、オンラインで購入するひとのうち65%のが母国語で商品情報が提供されることを好むという結果が出ています*10。

最初は英語のみの対応だとしても、展開したい国の言語に対応することを検討に入れてもいいでしょう。

多言語対応サイトのメリット・デメリット

インバウンド集客がしやすい

多言語対応サイトは、インバウンド集客において極めて強力なツールです。

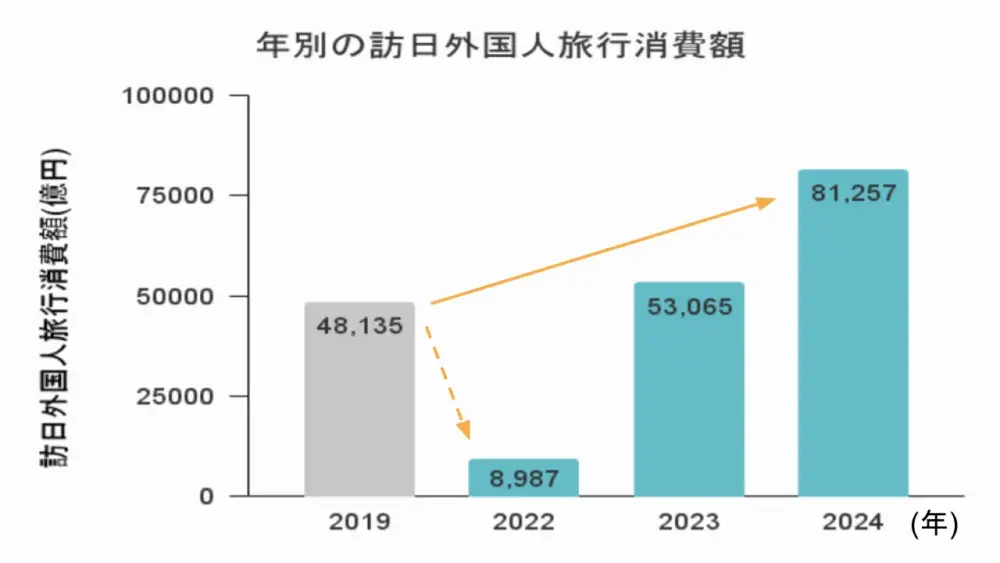

インバウンド需要は伸びています。コロナ渦に訪日外国人消費額は一時的に落ちました*12。しかし現在は、コロナ渦が過ぎ円安の影響もあり、訪日外国人消費額は伸びています*13*14。2024年の訪日外国人消費額は、コロナ渦前である2019年の約70%増加しています*11*14。

図2.年別の訪日外国人旅行消費額*11*12*13*14

訪日外国人旅行者は、旅行前や滞日中に日本の企業やサービスの「オフィシャルサイト」で情報収集を強く望んでいます*15 。多言語サイトがあれば、彼らが母国語や慣れた言語で必要な情報をスムーズに得られるため、利便性が大幅に向上し、訪問へのハードルが下がります 。

多言語対応により、英語や中国語などで検索できるようになり、検索結果に表示される機会が増え、海外からのアクセスが急増する傾向があります*15 。多言語対応をすると、サイト滞在時間が長く、コンバージョン率が向上します*16 。

さらに、多言語サイトは、企業の信頼性やブランドイメージを向上させ、外国人顧客からの問い合わせ数や商談数を2〜3倍に増加させる効果も期待できます*17*18 。

日本国内の人口減少が進む中で、年間約8兆円もの消費額を持つインバウンド市場は、企業にとって新たな成長機会の源泉となります 。多言語サイトは、単なる「おもてなし」に留まらず、外国人顧客を呼び込み、売上を増加させるための不可欠なビジネス戦略なのです。

検索エンジンからの集客力向上

訪日外国人の多くは、自国語で情報を検索します。多言語サイトは、それぞれの言語で検索エンジンにインデックスされるため、日本語サイトだけではリーチできなかった外国人ユーザーに、貴社のサービスや商品を見つけてもらうチャンスが格段に増えます。特に、Googleなどの検索エンジンは、ユーザーの言語設定や位置情報に合わせて最適なコンテンツを表示するため、地域に根ざしたインバウンド集客に非常に有効です。

顧客体験の向上

自国語で書かれたサイトは、外国人ユーザーに安心感を与えます。正確な情報を母国語で得られることで、サービスへの信頼度が高まり、予約や問い合わせといった行動に移りやすくなります。多言語対応は、外国人ユーザーにとって単なる情報の提供にとどまらず、快適な顧客体験を提供します。例えば、宿泊施設であれば、部屋の設備や周辺情報、キャンセルポリシーなどを母国語で確認できることで、予約前の不安を取り除き、よりスムーズな予約体験を提供できます。これにより、顧客満足度が向上し、口コミによるさらなる集客も期待できます。

AIに引用されやすいLLMO対策ができる

LLMOは、ウェブサイトを最適化する手法です*19。LLMに、自分のコンテンツが適切に引用・参照されるようにします*19。

LLMは、大規模言語モデルの略です。大量の英語のデータを基に学習されています*20*21*22*23*24*25。専門的な知識を英語で提供することで、LLMが情報を学習する可能性が格段に高まります。

LLMには、”Chat GPT”や”Gemini”等があります。Google検索をした時一番上に表示される”AIによる概要”等があります。意識的に使わずともLLMに触れる機会が増えました。

SEOからの集客が減り、LLMからの流入が増えている企業もあります。LLMO対策はAIの利用が多い現在、非常に注目されています今後さらにLLMに引用・参照されやすいサイト作りが重要になってきます。サイトを英語対応にすることで、LLMに引用・参照されやすくなると予測しています。

国内外の投資家へアピールができる

成長への意欲とグローバルな視野を示す

多言語サイトは、「私たちは日本国内だけでなく、世界を視野に入れている」という明確なメッセージになります。特にベンチャー企業や成長を目指す中小企業にとって、これは将来性や市場拡大への強い意欲をアピールする上で、欠かせない要素です。投資家は、企業の成長戦略を重視するため、多言語対応という具体的な行動は高く評価されます。

信頼性と透明性の向上

投資家は、企業の事業内容やビジョンを正確に理解したいと考えています。日本語のサイトしか存在しない場合、海外の投資家は情報収集に苦労し、結果として投資の検討対象から外れてしまう可能性もあります。多言語で企業の情報を公開することで、透明性が向上し、海外の投資家にとっても安心して検討できる土壌が生まれます。

資金調達の機会を拡大

NPO法人の場合、国内外の助成金や寄付金といった資金調達の機会を広げる上で、多言語サイトは非常に有効です。法人の活動内容や社会貢献への思いを、世界中の人々や財団に直接伝えることができます。多言語で情報発信することで、共感を生み、国境を越えた支援者と繋がるきっかけになります。

管理コストが増える

日本語サイトの更新作業に加え、各言語版のサイトも同時に更新しなければなりません。例えば、イベント情報の告知やサービスの仕様変更など、多言語サイトでは複数の言語でコンテンツを作成・反映する手間が発生します。担当者が一人で全てを管理する場合、作業量が大幅に増え、運用が滞ってしまうリスクも考慮が必要です。

英語ができる人材が必要

問い合わせ対応の負担

多言語サイトを公開すると、当然ながら海外からの問い合わせが増えます。サービス内容に関する質問や技術的なサポート依頼、NPO法人の場合は寄付に関する問い合わせなどが、メールやチャットで届くようになります。これらに適切に対応できる語学力と専門知識を兼ね備えた担当者がいなければ、せっかくの機会を逃してしまうことになります。

コンテンツの質を維持する難しさ

翻訳は、単に言葉を置き換えるだけではありません。現地の文化やニュアンスを理解し、ターゲット層に響くような表現を選ぶ必要があります。そのため、コンテンツの最終チェックや、現地のトレンドに合わせた情報発信には、語学力だけでなく、現地の市場を理解した人材が不可欠です。

採用と育成のコスト

もし社内に適任者がいない場合、新たに語学力のある人材を採用・外注するか、既存の社員を育成する必要があります。どちらも時間とコストがかかります。

SEO対策が複雑になる

サイト構造の設計が複雑になる

多言語サイトには、サブディレクトリ方式(example.com/en/)、サブドメイン方式(en.example.com)といった複数の設計方法があります。一般的には、サブディレクトリ形式がSEOの観点から望ましいとされています。しかし、それぞれの方式にメリット・デメリットがあり、自社のビジネスモデルや運用体制に合った最適な方法を選択する必要があります。 この設計を間違えると、各言語ページの評価が分散してしまったり、検索エンジンに正しく認識されなかったりといった問題が発生します。

各言語でのキーワード選定とコンテンツ制作

SEO対策は、各言語の検索トレンドや文化に合わせて行う必要があります。日本語で効果があったキーワードが、必ずしも英語圏で同じように検索されるとは限りません。そのため、各言語版のサイトごとに、キーワード調査からコンテンツ企画、執筆までを行う必要があります。この作業には、現地の言葉だけでなく、その文化やユーザーの検索意図を深く理解する能力が求められ、手間とコストが大幅にかかることを覚悟しなければなりません。

多言語サイトには大きなメリットがある一方、運営コストがかかることがわかりました。コストとリターンを天秤にかけて過不足ない多言語化を目指しましょう。

多言語化に適したサイト

飲食店

中小企業である飲食店のウェブサイトは、多言語化に非常に適しています。

訪日外国人は来店前に公式ウェブサイトで情報を得ることを強く望んでおり 、多言語対応は彼らの利便性を高め、来店を促します 。国内在住の外国人消費も多く、新たな顧客層獲得の大きなチャンスです 。多言語サイトは、店舗の信頼性を高め、競合との差別化にも繋がります 。

食品・日用品ほか

食品・日用品販売企業のウェブサイトは、多言語化に非常に適しています。

日本主要企業のうち、グローバルサイトの開設率が1番高かった業界は食品・日用品ほかです*28。まず、日本の高品質な食品や日用品は海外で高い需要があります *29。越境ECの利用が一般化する中で、多言語対応は世界中の顧客に直接商品を販売する機会を拡大します*29 。また、国内に在住する外国人や訪日外国人旅行者も重要な顧客層であり、多言語サイトは彼らの購買意欲を刺激し、売上増加に貢献します*29 。

旅館・ホテル

旅館やホテルのウェブサイトは、多言語化に極めて適しています。

訪日外国人旅行者は宿泊施設を予約する際、公式ウェブサイトで詳細な情報を母国語で確認したいと強く望んでいます 。多言語対応は、彼らが施設の特徴、サービス、料金、空室状況などをスムーズに理解し、予約に繋げる上で不可欠です 。Web予約率が1.8倍に向上し、Googleマップ経由の来訪も増加した事例もあります*30。多言語サイトは、外国人顧客の利便性を高めるだけでなく、施設の国際的なブランドイメージと信頼性を向上させ、競合との差別化にも繋がります 。

観光施設

観光施設のウェブサイトは、多言語化に非常に適しています。

訪日外国人旅行者は、観光地や施設に関する情報を訪日前や滞日中に公式ウェブサイトで強く求めています 。多言語対応は、彼らが施設の魅力、営業時間、料金、アクセス方法などを母国語でスムーズに理解し、訪問を促す上で不可欠です 。多言語サイトは、外国人観光客の利便性を高めるだけでなく、施設の国際的なブランドイメージと信頼性を向上させ、競合施設との差別化にも繋がります 。

非営利団体

非営利団体のウェブサイトは、多言語化に非常に適しています。

国際的な支援者や協力者、ボランティアを募る上で、多言語対応は団体の活動内容や理念を広く伝えるために不可欠です。さらに、日本国内に在住する外国人住民への情報提供や支援活動において、言語の壁を取り除くことで、より多くの人々がサービスにアクセスできるようになります 。

多言語サイトは、団体の透明性と信頼性を高め、多様な背景を持つ人々からの共感と支援を得る上で重要な役割を果たします 。

学会

学会のウェブサイトは、多言語化に非常に適しています。

まず、研究者や学生、専門家が情報を得るために、多言語対応は学会の活動や発表内容を世界に広める上で不可欠です。次に、海外からの論文投稿やイベント参加を促進するためにも、多言語での情報提供は重要な誘因となります。多言語サイトは、学会の国際的な存在感と信頼性を高め、多様な背景を持つ研究者間の交流を促進します。

無料で使える翻訳ツール

さて、多言語サイトのメリットとデメリット、そして多言語化に適したサイトについて理解が深まったかと思います。メリットは大きいものの、「管理コスト」「英語ができる人材」「SEO対策の複雑さ」といったデメリットは、特に中小企業や非営利団体にとって頭の痛い問題ですよね。

しかし、これらの課題を解決し、多言語サイトの質を格段に高めるための強力なツールがあるのをご存じでしょうか? それが、DeepLの新しい無料サービス「DeepL Write」です。

「DeepL Write? DeepL翻訳とは違うの?」

そう思われた方もいるかもしれません。普段からGoogle翻訳やDeepL翻訳を使ってサイトのコンテンツを多言語化している方なら、その便利さはご存知の通りでしょう。しかし、それらのツールはあくまで「翻訳」がメイン。一方、DeepL Writeは、あなたが書いた(あるいは翻訳した)文章を、より自然に、よりプロフェッショナルに、そしてターゲットに「響く」文章へとブラッシュアップすることに特化したツールなんです。

多言語サイト運営の現場では、次のような「あと一歩」の課題に直面することがよくあります。

- 翻訳した文章が、なんだか機械的で味気ない…

- 文法は合っていても、ネイティブが使うような自然な言い回しにならない…

- 専門用語やビジネス表現が、現地の文化やニュアンスに合っているか不安…

- AIに引用されるような、質の高い英語コンテンツを作りたい!

DeepL Writeは、DeepL翻訳で培われた高度なAI技術を駆使し、このような悩みを一気に解消してくれます。

もちろん、最終的な確認は必要ですが、DeepL Writeを導入することで、多言語サイトの品質管理にかかる時間と労力を劇的に減らすことができるでしょう。

あなたのサイトが、世界中のユーザーに「本当に伝えたいこと」を、最も魅力的な形で届けるために。ぜひ一度、DeepL Writeの力を試してみてください。きっと、多言語サイト運営の新たな可能性が見えてくるはずです。

引用・参考文献

引用文献

*1 Google検索セントラル(2025)「多地域、多言語のサイトの管理」(2025年8月2日,https://developers.google.com/search/docs/specialty/international/managing-multi-regional-sites?hl=ja#multilingual)

*5 statista(2025)「The most spoken languages worldwide in 2025」(2025年7月31日取得,https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide )

*8 王道DX (2023) 「Webサイトの多言語化対応調査」( 2025年7月13日取得,https://ohdo.at21.jp/web/multilingual01/)

*28王道DX(2024) 「グローバルサイトの開設率(日本・世界)」(2025年8月1日取得,https://ohdo.at21.jp/web/global_01/#i-4 )

*30 AREADRIVE(2025)「海外展開を目指す企業必見!多言語サイトの導入メリットと方法」(2025年8月28日,https://www.areadrive.jp/column/web/multilingual-site-benefits/)

参考文献

*2 movetojapan(2025) 「The Complete Guide to WPML Plugins! The Definitive Guide to Building Multilingual WordPress Sites [Latest in 2025]!」(2025年8月2日取得,https://movetojapan.support/en_us/wpml%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/)

*3 Shopify Help Center (2025)「Localization and translation」(2025年8月2日取得,https://help.shopify.com/en/manual/international/localization-and-translation)

*4 中小企業庁 (2023)「第4節 成長に向けた海外展開」(2025年8月27日取得,https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/chusho/b2_1_4.html)

*6 国連人口基金 駐日事務所(2025)「世界人口白書2025」(2025年8月1日取得,https://tokyo.unfpa.org/ja/publications/swop2025)

*7 GMOリサーチ株式会社(2016)「訪日外国人はWebサイトの多言語化を切望!~インバウンド対策にはWebサイトの多言語化が必須~」(2025年8月27日取得,https://group.gmo/news/article/5187/)

*9 株式会社日本政策金融公庫(2024)「生活衛生関係営業のインバウンド対応に関するアンケート調査結果(PDF形式 742KB)」,株式会社日本政策金融公庫ホームページ,6-8p(2025年7月9日取得,https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/seikatsu24_0930a.pdf)

*10 CSA Research(2020)「Can’t Read, Won’t Buy – B2C」Donald A. DePalma, Paul Daniel O’Mara(2025年8月27日取得,https://insights.csa-research.com/reportaction/305013126/Marketing)

*11 観光庁(2020)「【訪日外国人消費動向調査】2019年の訪日外国人旅行消費額(確報)」(2025年8月17日取得,https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/content/001335741.pdf)

*12 観光庁(2023)「【訪日外国人消費動向調査】2022年暦年 全国調査結果(試算値)の概要」(2025年8月17日取得,https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/content/001597740.pdf)

*13 観光庁(2024) 「【訪日外国人消費動向調査】2023年暦年 調査結果(確報)の概要」(2025年8月17日取得,https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001734815.pdf)

*14 観光庁(2025) 「【インバウンド消費動向調査】2024年暦年の調査結果(確報)の概要」 (2025年8月17日取得,https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf)

*15 GMOリサーチ株式会社(2016)「訪日外国人はWebサイトの多言語化を切望!~インバウンド対策にはWebサイトの多言語化が必須~」(2025年8月18日取得,https://group.gmo/news/article/5187/)

*16 MUblog(2024)「多言語対応WEBサイトの作り方|メリットとサイトの準備【前編】」(2025年8月27日取得,https://minority-united.com/blog/multilingual-correspondence-web-site_1/)

*17 Lead Glid (2024)「多言語サイトの制作事例10選|多言語サイトならではの制作のポイントも」(2025年8月27日取得,https://goleadgrid.com/blog/multilingual-site-casestudy)

*18 集客のミカタ(2025)「ホームページの多言語化で海外アクセス増やす方法とリスク回避策を徹底解説」,株式会社エス・ケイ通信,(2025年8月27日,https://sk-t.com/media/seo/20250718-3042/)

*19 株式会社LANY(2025)「LLMOとは?SEOとの違いや生成AI時代の対策方法をわかりやすく解説」,LANYホームページ,(2025年7月11日取得,https://lany.co.jp/blog/llmo-aio/#index_id0)

*20 DLF AI &DATA(2024)「Translation Augmented Generation: Breaking Language Barriers in LLM Ecosystem」,,(2025年8月2日取得,https://lfaidata.foundation/blog/2024/05/21/translation-augmented-generation-breaking-language-barriers-in-llm-ecosystem/)

*21 arxiv(2025)「Beyond English: The Impact of Prompt Translation Strategies across Languages and Tasks in Multilingual LLMs」,,(2025年8月2日取得,https://arxiv.org/html/2502.09331v1)

*22 modernMT(2023)「Making Generative AI Effectively Multilingual at Scale」 ,,(2025年8月2日取得,https://blog.modernmt.com/making-generative-ai-multilingual-at-scale/)

*23 Democratizing LLMs for Low-Resource Languages by Leveraging their English Dominant Abilities with Linguistically-Diverse Prompts (Xuan-Phi Nguyen ex)(2025年8月2日取得,https://aclanthology.org/2024.acl-long.192.pdf)

*24 Mojilla.ai(2024)「Towards Truly Multilingual AI: Breaking English Dominance」,,(2025年8月2日取得,https://blog.mozilla.ai/towards-truly-multilingual-ai-breaking-english-dominance/)

*25 BROOKINGS(2023)「How language gaps constrain generative AI development」,,(2025年8月2日取得,https://www.brookings.edu/articles/how-language-gaps-constrain-generative-ai-development/)

*26 Macbe(2023)「ホームページの多言語化がインバウンドや在留外国人に与えるポジティブな影響」(2025年8月28日,https://macbe.co.jp/positive-impact-of-website-multilingualism)

*27 SHIFT(2025)「Web担当者必見!海外進出を成功させる多言語サイトの作り方」(2025年8月28日取得,https://www.shift-jp.net/blog/multilingual-website)

*29 機械振興協会経済研究所(2024)「中小企業の海外展開の現状」,遠原 智文,(2025年8月28日,https://www.jspmi.or.jp/system/file/6/164/202410essay43_Tohara.pdf)

*31 文化庁国語課(2022)「多言語情報発信サイト等について」(2025年8月28日,https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/kokugo_82/pdf/93795801_16.pdf)

*32 経済産業省東北経済産業局(2025)「2024年版 中堅中小企業のための

海外展開ガイドブック(東北版)」(2025年8月28日,https://www.tohoku.meti.go.jp/s_kokusai/pdf/guidebook.pdf)